|

|

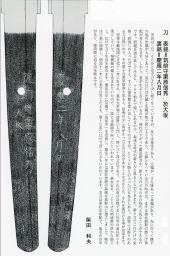

2007年9月20日 第6回出題「栗原信秀」 今回の答えは、「栗原信秀」でした。 栗原信秀は皆さんご存知のとおり、かの有名刀工「源清麿」の高弟で文化十二年に越後国西蒲原郡月潟村に産声を上げました。 詳しいことは解りませんが、若い頃、京都において「鏡師」あるいは「金具師」を生業(なりわい)としていたと言われています。 おそらく、食べて行くには十分な収入が得られていたと思いますが、尊皇攘夷の激動の世の中に生きた信秀は、憂国の想いが駆け巡り、「虎徹」ほどの高年ではありませんが、中年に差し掛かった嘉永三年頃「源清麿」の門弟となったと言われており、その頃の作品として、嘉永五年(浦賀にペリー来航で知られる)頃の作品が現存しています。 「清麿」一門の門弟は皆、勤勉努力家で、短期間で鍛刀技術を習得し、名工の誉れを現在に伝えています。 慶応元年には「清麿」の恩人でもある、窪田清音の推挙で準幕府お抱え刀工の地位を確立し、慶応元年には「筑前守」を受領し、円熟味を増しております。 また、これと同時期には「信孝」と銘を打ったものがある他、元治元年から慶応三年の間に、「於大阪」「於難波」の添銘のあるものが知られています。 今回の出題ヒントで、彫り物について記述されていましたが、師「清麿」には、彫り物が殆どないのに対して、「信秀」は彫り物が非常多く、その技を彫金家の二代目「船田一琴」に学び、彫りの名手と絶賛されています。 「信秀」の刀に、よく「彫同作」とあるものが正真の彫り物と言われていますが、後彫りのものも多くあると聞き及んでいます。 竹屋流の鑑定要訣として、余談では有りますが、「清麿」と見て、少し大人しいかなと思ったら、「信秀」という見方があります。 更に、昨今清麿一門で注目を集めている鍛冶に「上総国正直」と「斉藤清人」が上げられます。 ともに作品の希少性の為か、価格もウナギ昇りであります。 また、今月号の刀和には表銘「栗原筑前守」、裏名「平信秀」の片切刃造りの短刀で、故藤代義雄先生の遺愛刀が売品として出ております。 懐に余裕があれば、是非ともコレクションにしたい作品です。 今回は、ほとんどの方が一ノ札で「信秀」に入札され、大変に結構でございました。 次回も宜しくお願いします。 竹屋主人 『銘字数について』 ある方から、 「造之」や「作」や花押なども文字数として数えるものなのでしょうか? というご質問を頂きました。 銘には表銘と裏銘とがありまして、通常刀工の名前を切ったものを表銘と言い、これに生国や居住地、更には受領官職を名を添えたものものがあります。 表銘の反対側の茎(なかご)に製作年月日や依頼者名などが切られているものがありますが、これを裏銘と申します。 太刀と刀とでは、それぞれ銘の表裏位置が反対になるのは、ご周知のとおりと思います。 ここで本題でありますが、「造之」や「作」は銘字数に数えます。 花押は一種の記号で、刻印(水心子正秀一門に多い)と同様に銘字数に数えません。 誌上鑑定などでは、花押や刻印又は書き下し銘や試し銘のある場合は、必ず添え書きがあるはずですので、読み過ごしのないようにご注意下さい。 また、銘字について別のご意見等がございましたら、「討論掲示板」にて、皆さんとの活発な意見交換をと思っております。 竹屋主人 |