|

|

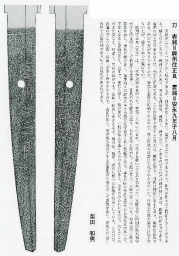

2010年2月2日 第11回出題「薩州正良」 今回の答えは、薩摩新々刀の名工「伊地知伯耆守正幸」でした。 ほとんどの方が一の札で「当」をとっておられましたが、柴田先生の解説にもあるように金筋、砂流しに惑わされて「源清麿」への入札が若干ありました。 伯耆守正幸は薩州正良二代目「伊地知正良」の子で享保十八年(1733)に生まれ、名を伊地知右衛門と称しました。 二代目正良に鍛刀の技を学び(主水正正清の子、宮原源右衛門正近の門ともいう。)、波平伝と相州伝の鍛造技術を修得し、天明四年(1784)に薩摩藩工に命じられ、寛政元年(1789)十二月一日、奥大和守元平と時を同じくして「伯耆守」を受領、その際に「正良」の名を嫡男に譲り、自らは「正幸」と改銘しました。 「マサユキ」と読む方がいますが、前銘と同じく「マサヨシ」と読むのが正しく、「良」を「幸」に一字だけを改めたものといわれています。 彼は父祖に勝る技量を示し、薩摩新々刀の鍛冶中では、奥大和守元平と共に双璧とされ、また、多くの弟子を育成し、その数は四十数名を超えるといい、なおかつ、研究心旺盛であったため、刀剣鍛錬の著書も残しています。 文政二年、八十七歳という当時としてはかなりの長寿で没しました(文政元年八十六歳没説もある)。 彼の作品は身幅広く、長寸で重ねが厚く、切っ先が伸び、総体的に頑丈な造り込みのものが多く、この事は薩摩示現流剣法との関係を窺わせます。 帽子は小丸、沸崩れ火焔、特に浅く焼き詰めたものがあり、俗にいう薩摩帽子の特徴を現したものをよく見ます。 刃文は、のたれ、五ノ目、尖り心の刃を交えて、匂い深く、荒目の沸がつき、金筋、砂流しがかかるなど、薩摩独特の相州伝で、いかにも「志津」を狙ったと思われる作品が多いようです(ご存知の方が多いと思いますが、出題刀に見える長い金筋を俗に薩摩の芋蔓と称します)。 鍛えの特徴の一つとして、一見無地とも見える小板目に中に、蜘蛛の巣が糸を張ったような変わった模様の大肌が現れるものがあります。 また彼は、樋の名人と知られ、作品に棒樋を施したものが多々あります。樋はハバキ下まで掻流したものが多く、その掻流した樋の中に銘を切り込むのが彼の特徴です。 茎はハバキ元から茎尻にかけて順次その厚みを減じ、茎幅も先細りに仕立てるのを手癖としています。 これは、前述の樋の中に銘を切り込むことと併せて、後世に銘を擦られて古名刀に偽造されることを防止するためといわれています。 鑢目は浅い勝手上がり、茎先は入山形(剣形) 余談ではありますが、幕末以降の明治、大正、昭和の各時代(今現在もあるかも知れませんが・・・)に新刀、新々刀期の薩摩刀工の作品が相当数磨上げられ、鎌倉後期乃至南北朝の大磨上げ無銘の刀に仕立てられ、茎に金象嵌銘入りで「正宗」、「貞宗」、「志津」、「左」、「末左」として極められ、あるものは認定(鑑定)証が付けられたものもあると聞いています。 怖い話ですが本当のようです。 相州伝古作に限らず、値段が少々安く、我慢すれば買える位のものが危ないように思います。 先ずは欲という色の付いた眼鏡を外して、じっくりと心眼で吟味することが肝要と思料します。 今回は薩摩新々刀の名工、伯耆守正幸を堪能して頂けましたでしょうか。 それでは、今回はこの辺で失礼いたします。 竹 屋 主 人 |