|

|

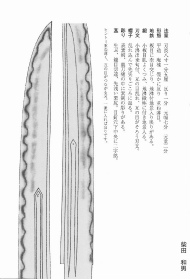

2012年11月1日 第8回出題「吉井重則」 今回の答えは、「吉井重則」の短刀でした。 特徴がかなり鮮明に出ている問題なので、今回はサービス問題だなと思いきや豈図らず(あにはからず=思いがけず)、「長船元重」、「長船倫光」、「初代兼光」、「長船秀光」、「大宮盛景」等々札がかなり散った結果となりました。 柴田先生の解説にありますように、鑑定・鑑賞会や刀剣屋さんでも出物としては少ないようで、愛好家とって出会う機会の少ない一派の作品と言えます。 吉井派の成り立ちについては異説が多く、鵜飼雲上を祖とする説、同じく鵜飼雲生とする説、黒んぼ切りで有名な、備前長船景秀の子や孫を祖とする説など、枚挙に暇がありません。 後年出雲に移住したこの一派を道永派と呼び、今回の出題刀とは少し異なった、五の目を連ねた刃文を焼きます。 これを「道永刃」と称して鑑定の一助としているようです。 鎌倉期から南北期にかけての作品には二字銘が多く見受けらますが、「備前国吉井住為則」年紀を正和三年(1314年)と切ったものがあり、稀な例と言えるでしょう。 ちなみに、この為則を吉井派の初祖とする向きもあるようですが一考を要すべきと思います。 吉井派と道永派の刃文よる大きな違いとして「五の目を整然と焼く」のは道永派に多く見え、更に棟を焼くなどの手癖があります。 吉井派は今回の出題刀のように、「五の目を素朴に連ねた」感じで、棟を焼かないという点が相違しています。 今回は「重則」という個銘でしたが、単に吉井一派と鑑して頂ければ良いと思います。 私も、「刀和」へ投稿の際、「吉井清則」で入札した次第です。 それでは、今回はこれで失礼します。 竹 屋 主 人 私の見方 御刀天国さん 重ねが薄く、僅かに反りのついた姿から南北朝期と見て、互の目が揃う刃文、映りから吉井景則とします。 |